浙江理工大學建筑工程學院 袁倩 李國建

摘 要:為了了解引入新風對學生宿舍內PM2.5的稀釋凈化效果,文章就使用新風機對室內PM2.5濃度場分布的影響進行了研究。采用fluent數值模擬法分別對目前主要的兩種格局的學生宿舍進行了仿真模擬,改變送、回風口位置,得到在不同情況下引入新風時室內PM2.5的濃度場分布。分析對比模擬結果,得出在不同送、回風口布置情況下引入新風時兩種格局宿舍內PM2.5濃度場的分布規律及其凈化效果,為新風機在學生宿舍的使用提供參考及理論依據。

關鍵詞:新風;PM2.5;濃度場;模擬

0 前言

目前,PM2.5已經成為人們廣泛關注的,也是對人體健康危害嚴重的一類大氣污染物[1],有文獻[2]指出,PM2.5濃度升高后人日死亡率也有所升高。 據調查,人們大部分時間都是在室內度過的,室內空氣質量對人體有重大的影響,且研究表明顆粒物對室內空氣品質有著重要的影響[3、4],因此對室內顆粒物的控制處理刻不容緩。

劉敏[5]研究了不同空調房間室內顆粒物的演變規律,韓云龍、胡詠梅等人[6]研究了自然通風下室內顆粒物的分布規律,主要集中在研究不同通風方式下室內PM2.5的污染狀況,并沒有針對PM2.5采取過濾措施。在室外處于污染情況下,如果建筑內不采取任何過濾措施,室外進入室內的顆粒物濃度將與室外顆粒物濃度處于同一數量級[7、8], 因此在建筑內設置顆粒物的過濾裝置是非常必要的。宣凱云、陳麗萍等人[9]對室內顆粒物濃度的影響因素進行了數值模擬,對PM2.5過濾效率進行了研究,但是沒有涉及到室內不同布局的影響。

對于高校宿舍而言,由于學生人數的不斷增多,宿舍人員密集且布局緊湊,導致室內空氣品質差,而宿舍環境對學生身體健康和學習生活都有著嚴重影響[10]。盡管目前大部分高校學生宿舍已經安裝了空調,但所使用的空調偏重于室內溫濕度及風速控制,對顆粒物來說,所使用的過濾器性能太低[11],對顆粒物過濾達不到要求。

為了了解引入新風對學生宿舍內顆粒物的稀釋凈化作用,本文研究了使用新風機引入新風對宿舍內PM2.5的控制處理。在門窗關閉情況下,采用壁掛式新風機向室內引入新風,運用計算流體動力學方法模擬兩種典型格局宿舍在不同送、回風口設置下引入新風處理的前階段PM2.5濃度場的分布情況。

1 數學模型與物理模型

1.1 數學模型

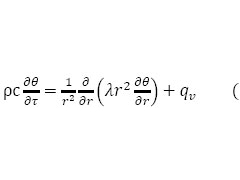

宿舍內的顆粒物濃度與空氣流動緊密相關,即室內空氣為連續相。

該研究中的PM2.5體積分數小于10%,所以使用離散相模型進行模擬。

1.2 物理模型

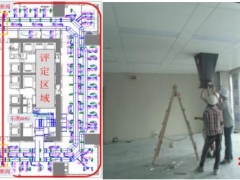

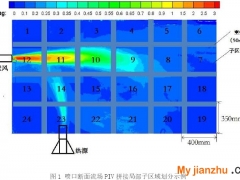

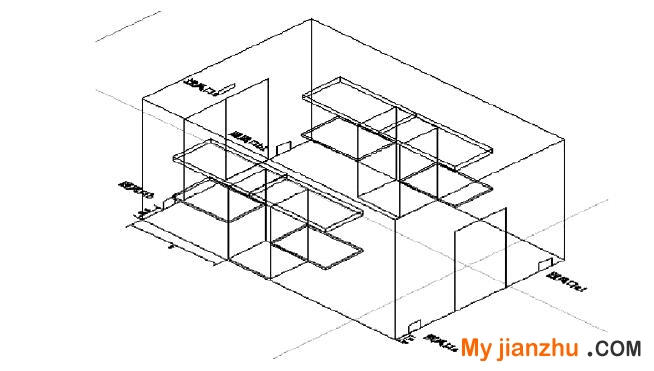

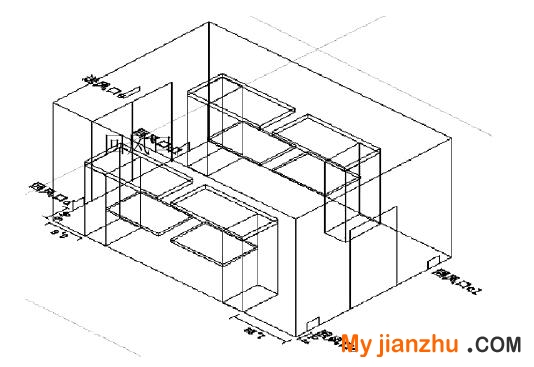

本文分別模擬了兩種典型格局的宿舍,簡化模型分別如下見圖1、2。宿舍主要格局如圖所示,上床下桌,衣柜中間放置或兩端放置,由上圖可知宿舍布局是對稱的,在模擬時選取一半宿舍進行研究。整個宿舍尺寸為6m×4m×3m,門1.2m×2m,陽臺門為2m×2m,衣柜0.5m×0.9m×1.8m,床1.8m×0.9m,距地1.8m,桌1.3m×0.9m,距地0.9m。

|

|

| 圖1 宿舍1風口布置圖 | 圖2 宿舍2風口布置圖 |

模擬使用的壁掛式新風機,其新風機送風口位于陽臺門上方0.2m處,送風口尺寸為0.4m×0.1m,為使顆粒物更好地從室內排出,在房間底部設置回風口,每種房間設置兩種不同位置的回風口,其尺寸為0.3m×0.2m,設置情況如圖1、圖2所示,與送風口同側或與送風口異側(在整個房間中風口布置關于ZOX平面對稱)。

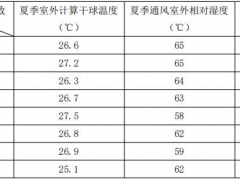

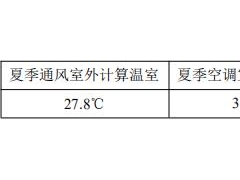

模型設置如下表所示:

表1 模型設置表

2 條件設置

由于在使用新風機的前幾分鐘是室內顆粒物濃度場變化最明顯的階段,且室內顆粒物濃度下降的速率也是人們所關注的,通過參考相關文獻,結合實際,本研究中先著重研究了顆粒物濃度場在新風機開始后的300s內的變化情況,接下來的情況有待今后進一步的研究。

在本文研究中默認室內溫度為300K,在此研究中主要研究顆粒物濃度場變化,對溫濕度變化及其影響暫時不作考慮。進口邊界設置為速度進口(velocity-inlet),出口為流出風口(outflow),對離散相而言,進出口為escape,床為trap。

室內顆粒物濃度主要受到室外顆粒物及室內散發源的影響[12],在學生宿舍中人員與運行的電腦會散發顆粒物PM2.5,使得桌面附近PM2.5濃度較大,假設其平均散發速率為3mg/h[13],室外PM2.5濃度為200μg/m3,新風機過濾效率為90%,即可得到送風中PM2.5濃度為20μg/m3。

每人所需新風量為30m3/h,人員所需總新風量為120m3/h。考慮到學生宿舍人員密集,為保證良好的空氣質量,在此研究中取學生宿舍換氣次數為2.5次/h,可得室內所需新風量為180m3/h,綜合取宿舍新風量為180m3/h。由送風口尺寸可計算得送風速度為2m/s。

室內初始濃度場由室內散發源及室外滲透風決定,在該簡化模擬中,我們不考慮特殊活動所帶來的影響,模擬室內顆粒物濃度場在新風機作用下的變化情況。坐標原點在物理模型中心,人體一般的坐姿高度在1.1~1.2m,在此以地面1.2m處的面為監測面。在人員所在位置設置了監測點,宿舍1中監測點坐標為A1(-1.8,-0.1,-0.3)、B1(0.5,-0.1,-0.3),宿舍2中監測點坐標為A2(-1.1,-0.1,-0.3)、B2(0.5,-0.1,-0.3)。

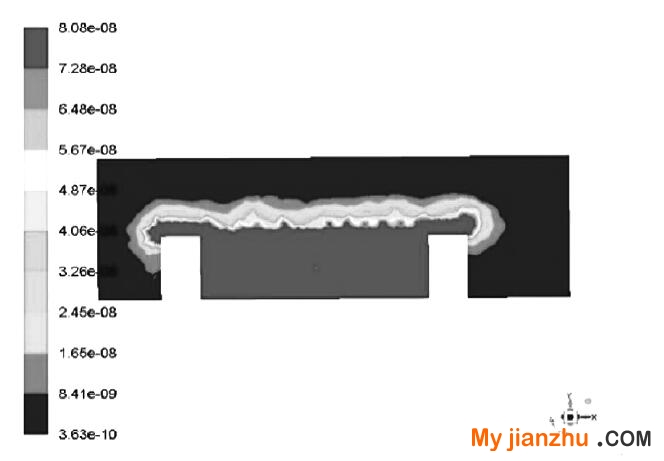

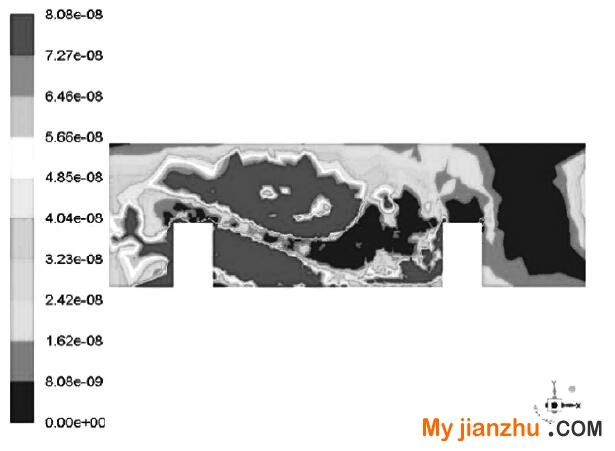

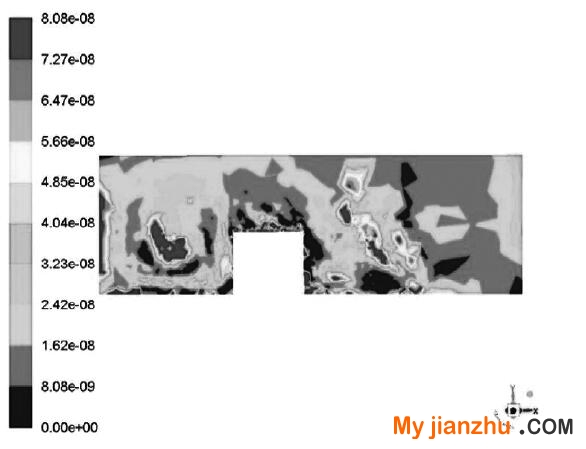

室內初始顆粒物濃度場如圖3、4所示,在滲透風及室內散發源作用下形成。該模擬情況與實際情況相似,桌面附近濃度越高且向周邊濃度逐漸減小。

|

|

| 圖3 宿舍1監測面PM2.5初始濃度場kg/m3 | 圖4 宿舍2監測面PM2.5初始濃度場kg/m3 |

3 模擬結果

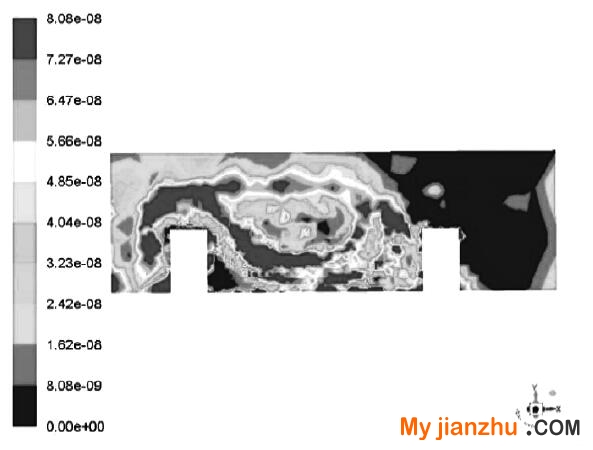

在300s后室內濃度場情況如圖5~12所示(圖中凹口處為衣柜所在地)。

|

|

| 圖5 模型一室內PM2.5濃度分布kg/m3 | 圖6 模型二室內PM2.5濃度分布kg/m3 |

|

|

| 圖7 模型三室內PM2.5濃度分布kg/m3 | 圖8 模型四室內PM2.5濃度分布kg/m3 |

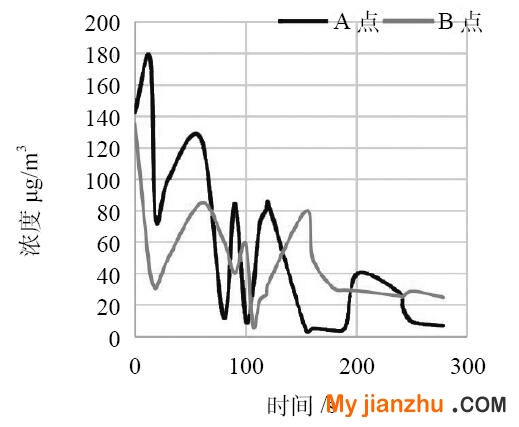

|

|

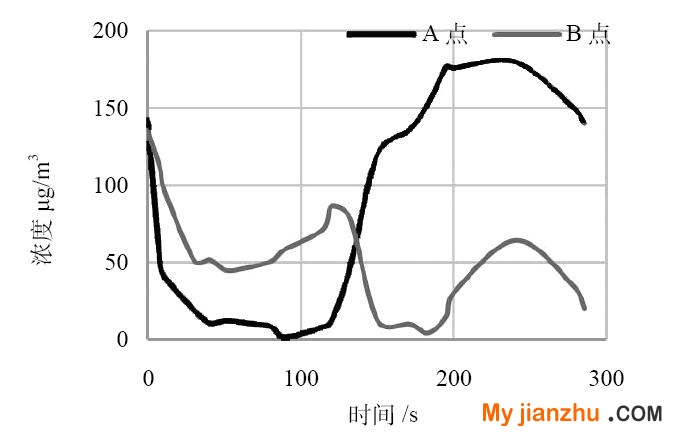

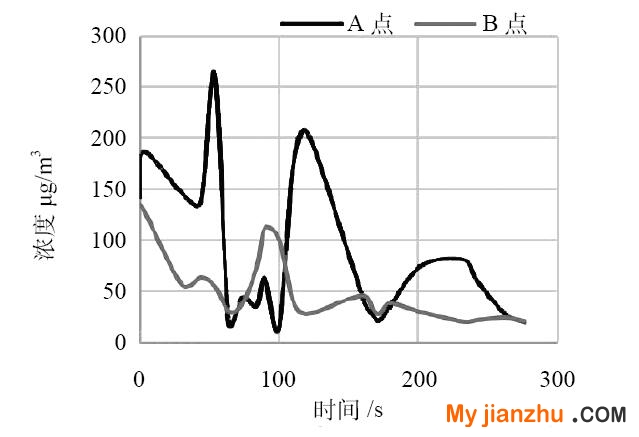

| 圖9 模型一監測點PM2.5濃度變化曲線 | 圖10 模型二監測點PM2.5濃度變化曲線圖 |

|

|

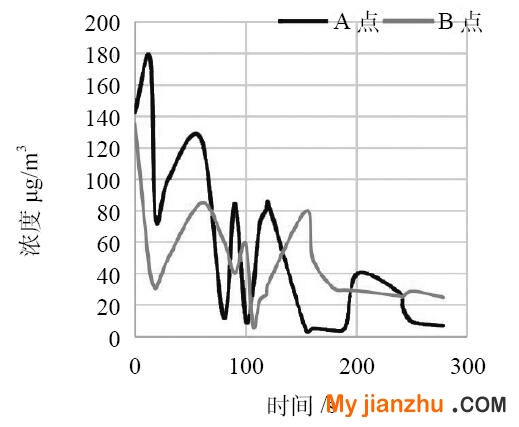

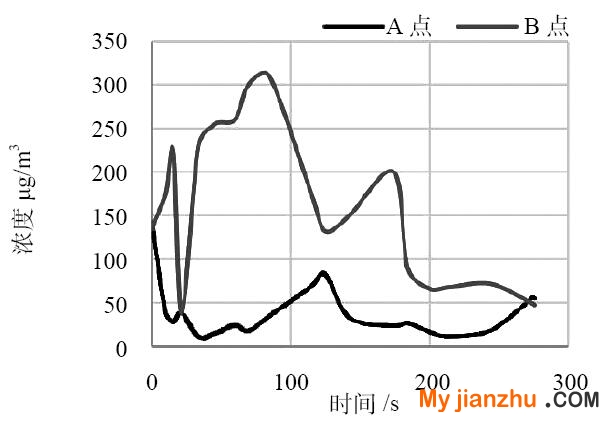

| 圖11 模型三監測點PM2.5濃度變化曲線圖 | 圖12 模型四監測點PM2.5濃度變化曲線圖 |

3.1 不同格局對PM2.5稀釋效果的影響

對比圖5與圖6、圖7與圖8,由圖所示PM2.5濃度場圖可知經過300s后宿舍1內 PM2.5濃度整體小于宿舍2。可得出在宿舍1引入新風對PM2.5的稀釋效果比在宿舍2引入新風對PM2.5的稀釋效果好。

3.2 風口設置對PM2.5稀釋效果的影響

對比圖5與圖7、圖9與圖11可知經過300s后宿舍1在送回風口異側時人員所在區PM2.5濃度較送回風口同側時小,即宿舍1送回風口異側時新風機對室內PM2.5稀釋凈化效果較送回風口同側時好;對比圖6與圖8可知宿舍2送回風口處于同側時新風機對室內PM2.5的稀釋凈化效果較送回風口異側時好。

3.3 人員區凈化效果

由監測點PM2.5濃度變化曲線圖可知人員所在區的顆粒物濃度在新風機合理布置作用下呈波動變化,總體呈現下降趨勢。

4 結論

(1)引入新風對室內顆粒物進行稀釋凈化在宿舍1格局下的整體效果比宿舍2好。

(2)送、回風口位置要根據宿舍格局來確定。宿舍1選擇送、回風口異側,宿舍2選擇送、回風口同側。

(3)宿舍1格局下送、回風口異側時整體凈化效果最好。

參考文獻

[1] 閆順生,李海花.細顆粒物PM2.5的危害與防治[J].科技信息,2013(15):38–39.

[2] 王德慶,王寶慶,白志鵬.PM2.5污染與居民每日死亡率關系的Meta分析[J].環境與健康雜志.2012(06):529–532,

[3] SHEHABI A, HORVATH A, TSCHUDI W, et al. Particle concentrations in data centers[J]. Atmospheric Environment, 2008, 42(24):5978–5990.

[4] ZHANG Z, CHEN Q. Experimental measurements and numerical simulations of particle transport and distribution in ventilated rooms[J]. Atmospheric Environment, 2006, 40(18): 3396–3408.

[5] 劉敏.不同空調房間室內顆粒物的演變規律[D].上海:東華大學,2008.

[6] 韓云龍, 胡永梅, 錢付平, 等.自然通風室內顆粒物分布特征[J].安全與環境學報,2013(02):116–120.

[7] HAMDANI S E, LIMAM K, ABADIE M O, et al. Deposition of fine particles on building internal surfaces[J]. Atmospheric Environment, 2008, 42(39): 8893–8901.

[8] MING L I, CHAO W U, WEI P. Sedimentation behavior of indoor airborne microparticles[J]. International Journal of Mining Science and Techno, 2008, 18(4):588–593.

[9] 宣凱云,陳麗萍,龔延風,等.室內細顆粒物(PM2.5)濃度影響因素的數值模擬[J].暖通空調,2016(09):120–123+20,

[10] 胡彎.高校宿舍環境與學生健康關系的研究[D].南京:南京師范大學,2014.

[11] 劉亮.基于空調建筑室內顆粒物控制的過濾器效率研究[D].西安:西安建筑科技大學,2014.

[12] 張穎, 趙彬, 李先庭.室內顆粒物的來源和特點研究[J].暖通空調,2005(09):30–36.

[13] 謝偉.室內顆粒物濃度變化特征及污染控制策略研究[D].西安:西安建筑科技大學,2013.

備注:本文收錄于《建筑環境與能源》2017年5月刊總第5期。

版權歸論文作者所有,任何形式轉載請聯系作者。